お気に入りの油性ペン、いざ使おうと思ったらかすれて出ない…。

替え芯ができないタイプだと、そのまま捨てるしかないと思ってしまいますよね。

実は、ペンの中のインクが完全に無くなっていなくても、ペン先の乾燥や目詰まりが原因で書けなくなっているケースは意外と多いんです。

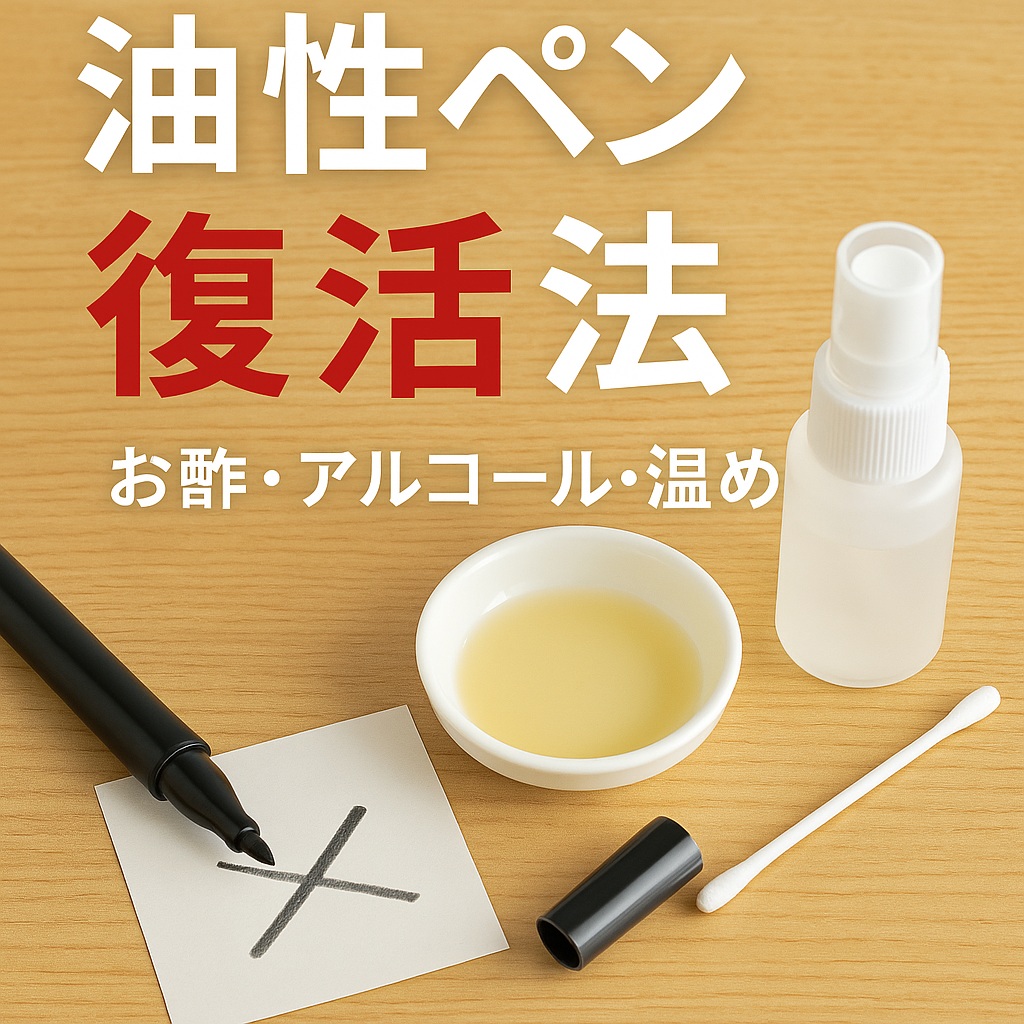

そんな時、ネットやSNSでよく見かけるのが「お酢を使えば復活する」という方法。

でも本当にお酢で直るの? 実はこの方法、効果が出る場合とそうでない場合がハッキリ分かれます。

そこで今回は、お酢を使う方法の仕組みや注意点に加え、アルコールや温めといった他の復活テクニックもまとめてご紹介します。

この記事を読めば、「どの方法から試せば良いのか」がわかり、無駄なく安全にペンを蘇らせられるはずです。

1. 油性ペンが書けなくなる原因

溶剤の揮発

油性ペンのインクは、色素(または顔料)+樹脂+有機溶剤でできています。

この溶剤は多くの場合アルコール系(イソプロピルアルコールやエタノール)で、書くときに紙にインクを運びやすくする役割を持っています。

キャップの閉め方が甘かったり、高温で乾燥した場所に放置すると、この溶剤が揮発してしまい、インクが固く濃くなり、ペン先から流れなくなります。

ペン先の詰まりやインクの硬化

紙の繊維やホコリ、手の皮脂などがペン先に付着して、インクの通り道が塞がれることもあります。

また、長期間使わないうちにインクの樹脂成分が固まり、溶剤を補充しない限り書けなくなるケースもあります。

こういった仕組みを理解しておくと、「お酢が効くのはどんな場合か」も見えてきます。

2. 家でできる主な復活方法

お酢を使う方法(軽度のかすれ向き)

お酢は弱酸性で、ペン先にこびりついたインクの汚れや軽い固まりを分解する可能性があります。

ただし、油性インクの主な溶剤はアルコール系なので、お酢はあくまでペン先の掃除・柔らかくする効果がメインで、完全復活にはつながらないことも多いです。

手順

-

小皿に米酢や穀物酢をほんの少量入れる

-

綿棒を軽く浸し、ペン先を数秒だけ触れさせる(長時間浸すのはNG)

-

ティッシュで軽く拭き取り、数分置いてから試し書き

ポイント・注意点

-

浸しすぎるとインクがにじんで色が薄くなったり、内部に水分が入りムラが出る

-

金属パーツがある場合は錆びやすくなるため、作業後はしっかり拭き取る

-

効果が出やすいのは、軽度のかすれやペン先汚れが原因の場合

アルコールを使う方法(効果・再現性が高い)

油性ペンの溶剤と同じ系統のアルコールを補充することで、固まったインクを再び溶かすことができます。

これはプロの文具修理でも使われる方法で、最も再現性が高いといえます。

手順

-

消毒用エタノールやイソプロピルアルコール(IPA)を用意

-

綿棒にアルコールを含ませ、ペン先を軽く湿らせる

-

1〜2分放置してから試し書き

-

効果が薄い場合は、ペン先だけを数秒間だけアルコールに浸してからティッシュで拭く

ポイント・注意点

-

揮発性が高く、引火性もあるため火気厳禁

-

長時間浸すとインクが薄くなる

-

換気をしながら作業すること

温める方法(お湯・蒸気を活用)

インクが硬化している場合、温めることで柔らかくして流れを良くできます。

ただし、温度が高すぎると樹脂部品が変形するため注意が必要です。

手順

-

50℃前後のお湯を用意(沸騰直後は熱すぎ)

-

ペン先だけを2〜3秒浸す、または湯気に10〜20秒当てる

-

ティッシュで軽く拭き取り、試し書き

ポイント・注意点

-

ペン全体を浸けると内部に水分が入り、かえって書けなくなる

-

温度管理をしないと、プラスチック部品が変形する可能性あり

3. 方法別の特徴と比較

| 方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| お酢 | 家にあるもので試せる | 効果が限定的/金属錆・においの可能性 |

| アルコール | 復活率が高い/即効性あり | 揮発性・引火性がある |

| 温め | 火気不要/手軽 | プラ部品変形の恐れ/温度管理が必要 |

おすすめの順番

-

まずはアルコール法(効果が高く再現性も良い)

-

軽度のかすれならお酢法

-

インクが硬化している場合は温め法

4. 復活後の長持ち対策

せっかく復活しても、またすぐにかすれてしまっては意味がありません。

日常的にできる予防策を押さえておきましょう。

-

キャップは確実に閉める:「カチッ」と音がするまで押し込む

-

保管は直射日光・高温を避ける:ペンケースや引き出しに収納

-

長期保管時は密閉袋+湿らせたティッシュ:乾燥を防ぐ簡易加湿

-

使い切る意識:何本も同時に開封せず、順番に使い切る

まとめ

お酢での油性ペン復活は、ペン先の軽い汚れや固まりには効果が出ることがありますが、再現性は高くありません。

最も成功率が高いのはアルコールを使う方法で、温めは補助的に活用すると良いでしょう。

安全第一で、効果の高い方法から順に試すことが、ペンを長く使うコツです。

そして、復活後はしっかりとした保管方法で、再び乾燥させないようにしましょう。