「え、なんでここにカメムシが!?」

洗濯物を取り込んだあと、壁や天井でじっとしているヤツを見つけてびっくり…なんて経験、ありませんか?

しかも触ると、あの独特のニオイ。

刺激すると大変なので、なんとかしたいけどどうしたらいいの?という方へ。

この記事では、

- カメムシが家に入ってくる原因

- すぐできる対処法

- 再発を防ぐ予防策

- スプレーに頼らない自然派対策まで

わかりやすく解説していきます。

今すぐ実践できるポイントもまとめているので、ぜひ最後まで読んで、快適な暮らしを取り戻してくださいね!

カメムシが家に入ってくる理由と行動パターン

カメムシの基本情報と習性

カメムシは、春から秋にかけて活動が活発になる昆虫で、特に気温が下がり始める秋口に家の中に侵入しやすくなります。暖かい場所を求めて移動する性質があるため、家の中はまさに絶好の避難場所。

さらに、光に集まる性質もあるので、夜間の明かりにも引き寄せられがちです。また、日照条件や気温のわずかな変化にも敏感に反応するため、わずかに気温が下がった日などには急に家の周囲で見かけることが増えるケースもあります。

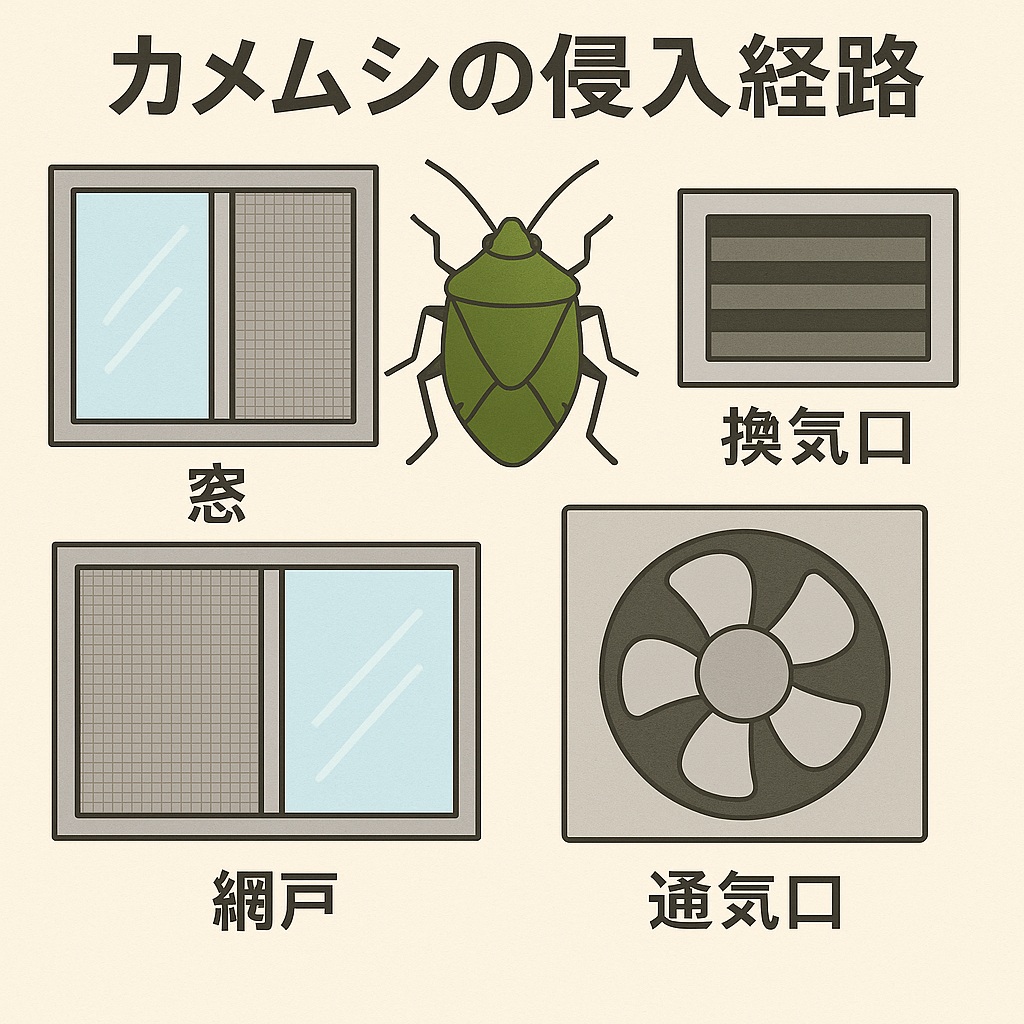

侵入経路とどこから入ってくるのか

- 網戸の小さな隙間

- 換気扇や通気口

- 窓枠のパッキンの劣化部分

- 洗濯物や布団にくっついてくるパターン

意外と多くのルートから入ってきます。とくに網戸の目が粗い古いタイプは要注意です。外出先から帰宅したときや、玄関ドアの開閉時に一緒に入ってくることもあるため、注意が必要です。

家の中に好む環境とは

- 日当たりがよくて暖かい場所

- カーテンの裏、押入れ、窓のサッシ

- 他の虫がいる環境(エサになる)

こうした場所があると「ここに住んじゃおうかな?」と居座られる可能性が高くなります。特に家具の隙間や照明器具の裏など、人があまり手を入れないような場所がカメムシの隠れ家になりやすいです。

カメムシを見つけたときの対処法

カメムシを見失ったときの行動

とにかく焦らず、室内の静かな場所を順番にチェックしましょう。

カーテンの裏、照明の傘の中、天井の角などに隠れていることが多いです。特に部屋の高い位置や壁の隙間、あまり人が動かさない家具の裏などに潜んでいる可能性があるため、少しずつ丁寧に探すのがコツです。

発見できない場合は、一晩部屋の明かりをつけておくと翌朝見つけやすいという声もあります。明かりに引き寄せられて動き出す個体もいるため、目に見える位置に移動してくれることがあります。

室内から追い出す方法

- ティッシュで包んで窓の外へポイ(刺激はNG)

- 紙コップ+厚紙でふたして外へ逃がす

- 掃除機で吸う(※ニオイがつくので推奨度低め)

いずれも無理に潰さないことがポイント!

潰してしまうとあの強烈な臭いが部屋に残るため、捕まえるときはそっと静かに行うように心がけましょう。

忌避剤の使い方とおすすめ商品

- 市販の「カメムシ忌避スプレー」は窓枠・網戸に使うと効果大

- 天然系なら「ハッカ油スプレー」や「ミント系のアロマ」も有効

「窓の外にスプレー→翌朝まで開けっぱなし禁止!」が基本ルールです。特にハッカ油は手作りスプレーにしても使えるため、ペットや子どもがいる家庭でも安心して使用できます。

カメムシの侵入を防ぐ予防策

窓・網戸・換気口などの隙間対策

- 網戸の目を細かいものに交換

- パテや隙間テープで穴をふさぐ

- 窓のサッシにシリコンテープを貼る

これらの対策は一見地味に思えるかもしれませんが、小さな隙間こそカメムシにとっては絶好の侵入口。特に古い家や賃貸住宅では、網戸がゆがんでいたり、サッシのゴムが劣化していることが多いため、季節の変わり目には一度家全体のチェックをしてみることをおすすめします。少しの工夫で侵入を大幅に防げます!

洗濯物・布団を守るコツ

- 洗濯物は取り込む前にしっかり払う!

- 特にタオルや白いシャツは付きやすいので注意

- 外干しの時間帯を朝〜昼の間に絞ると◎

カメムシは白や淡い色に引き寄せられる傾向があるため、できれば濃い色の服は屋外干しに、白い服は部屋干しにするなどの工夫も効果的です。また、取り込んだ直後に一度目視でチェックする癖をつけておくと、室内への持ち込みリスクをぐっと下げられます。

ベランダ・庭の環境整備と植物の注意点

カメムシは植物を好みます。

ベランダの鉢植えが多いと寄ってくるので、

- ハーブ系(ミント・ラベンダー)を植えて忌避効果

- 定期的に葉裏をチェックして卵を駆除する

また、雑草が生い茂っていたり、枯れ葉がたまっている場所もカメムシの温床になりやすいので、庭やベランダの清掃をこまめに行うことが大切です。これだけでも全然違います!

カメムシの駆除方法

スプレー・殺虫剤の効果と注意点

- 「カメムシ専用スプレー」は瞬時に動きを止められます。

- ただし臭いを出させないよう、遠くから一撃必殺が鉄則です。あまり近づいて使用すると、驚いたカメムシが臭いを発してしまうため、できるだけ距離を取って使用するようにしましょう。

- 使用後は換気をしっかり!また、殺虫剤の成分が室内に残らないよう、窓を開けて空気を入れ替え、掃除をしておくと安心です。

掃除機・ガムテープでの捕獲方法

- ガムテープでそっと挟んで密閉→ビニール袋へ。処理後は袋の口をしっかり閉じ、可燃ごみとして処分します。

- 掃除機の場合、ニオイ移りするため使い捨ての紙パック推奨。紙パック式掃除機であれば、使用後すぐにパックを交換してニオイが残らないようにするのがベストです。ダイソンなどのサイクロン型掃除機では、後処理が面倒になるためおすすめしません。

ハッカ油やミントなど自然派対策

- ハッカ油を水で薄めてスプレーするだけでも十分効果あり。網戸や玄関まわりに定期的に噴霧することで、寄り付きにくくなります。

- 精神的にも「ナチュラルで安心感がある」と人気です。市販のアロマスプレーでも代用できますし、ペットや小さい子どもがいる家庭では、化学物質を避けたいという理由から自然派対策を選ぶ人も増えています。

カメムシ被害と影響

発生時期や大量発生の傾向

9月~11月は要注意!

とくに晴れた日の午後、日が落ちる前がピーク。

カメムシは日光浴を好むため、気温が下がってくる秋でも日差しがある日は活発に活動します。さらに、日中に温められた建物の壁やベランダに集まりやすく、窓やドアの開閉とともに家の中へ侵入するケースが増えるのです。

温暖化の影響で活動時期が長くなっているとも言われており、12月に入っても見かけることがある地域もあります。

家庭や農作物への影響

- 家庭:室内に入り込んで悪臭、ストレス

- 農業:野菜や果物の汁を吸って商品価値が下がる

特にトマト、ピーマン、枝豆あたりが被害にあいやすいです。農家にとっては収穫直前の作物が台無しになることもあるため、対策は必須です。家庭菜園でも、油断するとせっかく育てた野菜が穴だらけになってしまうことも。食害によって外観が悪くなったり、変色が見られたりすることもあります。

悪臭の原因と対策

カメムシの臭いは**「臭腺」から出る揮発性の液体**。

潰すことで放出されるため、絶対に「叩かない」「踏まない」こと!特に布団やカーペットの上で潰すと、ニオイが繊維に染み込み、数日間消えないこともあります。捕まえる際は静かに優しく、刺激しないように行動するのが基本です。

カメムシのスピリチュアルな意味

カメムシが現れるスピリチュアルな解釈

「環境を整えよ」「内面の毒をデトックスせよ」などのメッセージと捉える人も。

ネガティブなものではなく、変化や浄化を知らせるサインとして前向きに受け取ることもできます。

カメムシが現れることで、「最近ちょっと環境にゆるみがあったかも」と気づかせてくれたり、自分の生活習慣を見直すタイミングを教えてくれる存在ともいえます。

気にしすぎないための心構え

カメムシに出会うたびに「うわ、最悪…」となるのではなく、

「おっと、ちょっと環境見直そうかな」というきっかけにするのが◎。

過剰に嫌悪したりストレスを感じるのではなく、冷静に対応していくことで、精神的にも落ち着いて生活を送ることができます。自然との共存のひとつとして、少し大らかな気持ちで受け止めてみるのもよいかもしれません。

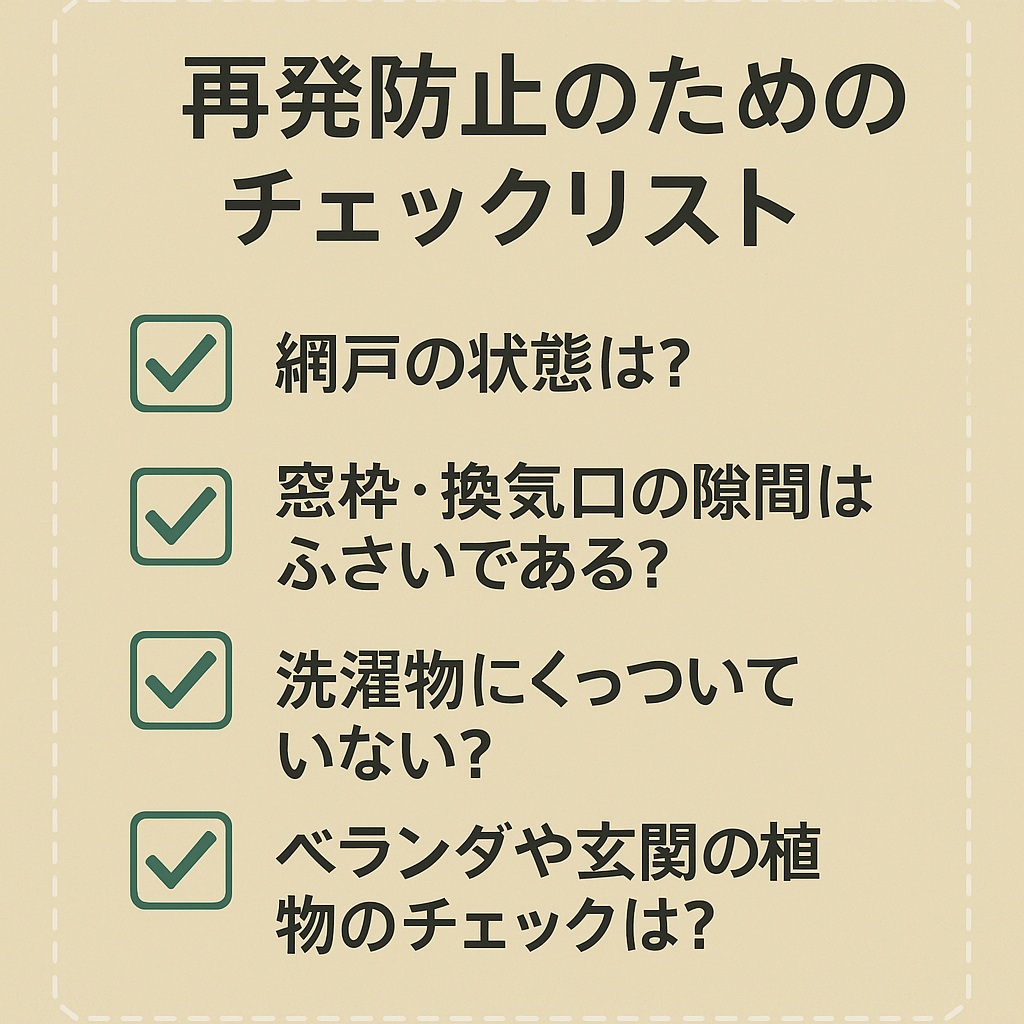

まとめ|カメムシ対策のポイント

カメムシ対策の最後に大切なのは、日々のちょっとした意識と行動です。

たとえば、網戸に破れや隙間がないか確認する、窓枠や換気口にすきま風が入っていないかチェックする、洗濯物を取り込む前に虫がついていないか確認する、ベランダの植物や雑草をこまめに手入れする…といった小さな習慣が、大きな効果を生み出します。

「知ってるだけ」ではダメ。今すぐ1つでも実践してみることが大切です。

カメムシに悩まされない、快適で清潔な住環境をつくっていきましょう。

ニオイにおびえない毎日を取り戻す第一歩は、今日のチェックから始まります。