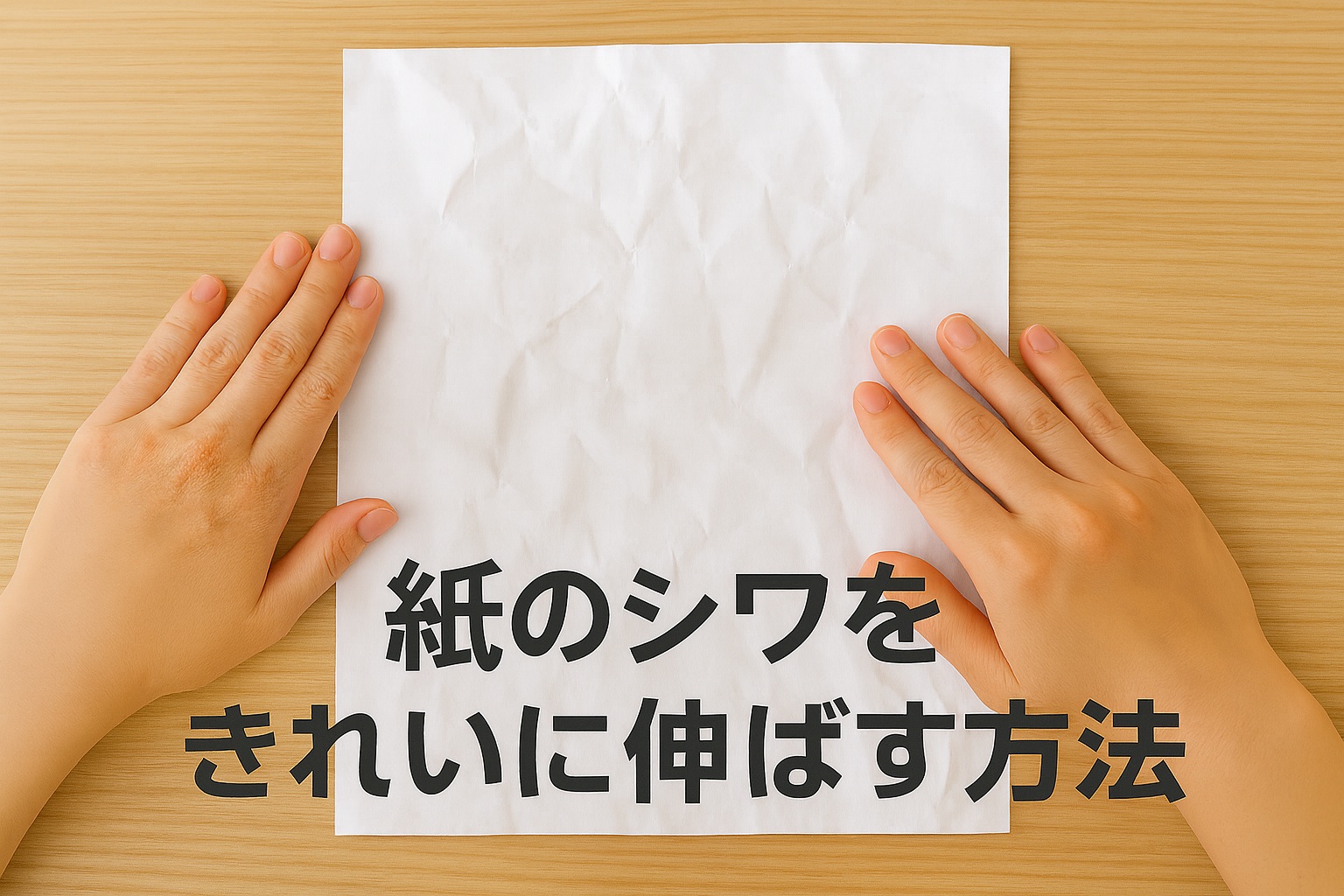

大事な書類やプリントが、気づいたらしわくちゃになっていた…そんな経験は誰にでもあるものです。

特に提出物や大切な保存資料の場合、そのままでは見た目が悪く、相手に与える印象も大きく損なわれてしまいます。

たとえば、就職活動の履歴書や学校への提出物、あるいは契約関係の書類などは、紙の状態が良くないだけで「丁寧さに欠ける」と受け取られてしまうこともあるのです。

紙は思った以上にデリケートで、ちょっとした湿気や不注意な折れ目で簡単にシワがついてしまいます。

日常生活でよくある状況としては、カバンの中でほかの荷物に押し潰されたり、うっかり飲み物をこぼして水分を含んでしまったりするケースがあります。

そうした時に「どうやって元の状態に戻せばいいのか」と悩む方は少なくありません。

この記事では、自宅でできる紙のシワの伸ばし方を、原因別・道具別にわかりやすく解説していきます。

誰でも手に入りやすい道具を使った基本的な方法から、意外な裏ワザまで幅広く紹介し、実際に試すときの注意点もまとめています。

アイロンなしでできる便利なテクニックも取り上げますので、ぜひ参考にしてみてください。

紙にシワができる原因と基本の対処法

湿気や水分によるシワ

紙は非常に繊細な素材で、わずかな水分でもすぐに繊維が膨張してしまい、その後乾燥する過程で繊維が収縮することで細かいシワが残ります。

たとえば、雨の日にカバンへ入れただけでも湿気を吸い込み、紙の表面がふやけてしまうことがあります。

また、コップの水滴が少し触れただけでも局所的に波打ち状のシワが生じてしまいます。

このような水分によるシワは、放置するとさらに固まりやすく、完全に戻すのが難しくなるため、早めに対処することが大切です。

折れや圧力によるシワ

一方で、折り曲げや圧迫によって生じるシワは、紙の繊維そのものに物理的なクセをつけてしまうため、厄介です。

例えばノートに挟んだまま重たい荷物を乗せた場合、紙は強く押されて繊維が折り重なり、深いシワが残ります。

このタイプのシワは単純に「平らにする」だけでは完全に消えず、繊維をもう一度柔らかくほぐすために、熱や湿気を加えるなどの追加処置が必要になります。

まず試すべき基本の「重し+時間」テクニック

もっとも手軽で安全に試せるのが、本や重い板を重ねて時間をかける方法です。

シワが軽度な場合なら、数時間から一晩程度で目立たなくなります。

特にコピー用紙や薄い紙の場合は、この方法だけでも十分改善できるケースがあります。

大切な書類の場合は、いきなりアイロンやドライヤーで熱を加えるとリスクがあるため、まずはこの「重し+時間」の方法で自然に紙を落ち着かせるのがおすすめです。

また、紙の間に薄い布や吸湿性のある紙を挟んでおくと、湿気を吸収しながらより均等に伸ばすことができ、仕上がりがきれいになります。

アイロンなしでできる!紙のシワを伸ばす裏ワザ

ドライヤーを使ったシワ伸ばし

紙の上から軽く霧吹きで湿らせ、ドライヤーの温風を一定距離からあてると繊維がふんわりと戻ります。

直接当てすぎると波打ちになるので、必ず20cmほど離して風をあてるのがコツです。

また、温風だけでなく冷風を仕上げに使うと、紙の繊維が落ち着きやすくなり効果が持続します。

さらに、紙の下にタオルや厚紙を敷いてあげると熱が分散され、焦げやヨレのリスクを下げることができます。

紙が厚めの場合は、少し長めに温風をあてながら、こまめに様子を確認すると安心です。

ヘアアイロンを使う際の注意点

ヘアアイロンは紙を一瞬でまっすぐにできる便利な道具ですが、温度が高すぎると焦げるリスクがあります。

必ず低温設定にし、当てる時間は数秒にとどめましょう。

コピー用紙程度の薄さなら効果的ですが、写真や光沢紙など熱に弱い紙は避けたほうが安心です。

また、紙とアイロンの間に薄い布やクッキングシートを挟むと、直接の熱や跡を防ぐことができ、仕上がりも美しくなります。

冷蔵庫で湿度を利用する方法

意外ですが、冷蔵庫内の湿度を活かして紙を柔らかくできる場合もあります。

ジップ付き袋に紙と一緒に少し湿らせたティッシュを入れ、冷蔵庫に数時間置くと、紙の繊維がしっとりして伸ばしやすくなります。

この方法は直接熱を加えないため紙を傷めにくく、特に古い書類やインクのにじみを避けたい場合に適しています。

取り出した後はすぐに重しをのせて乾かすと、波打ちを防ぎながらフラットに仕上げられます。

道具を使った効果的なシワ取り方法

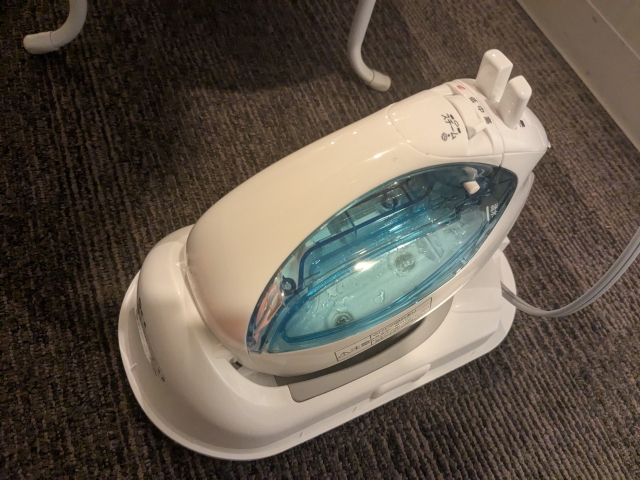

スチームアイロンの正しい使い方

紙の上に布を敷き、その上からスチームを軽くあてると効果的です。

直接アイロンを当てるとインクがにじむ可能性があるので注意してください。

さらに、蒸気をあてる際は短時間を心がけ、数秒ずつ小刻みに行うことで紙が熱や湿気に過剰にさらされるのを防げます。

紙の種類によってはインクがにじみやすいため、試す前に目立たない部分でテストしておくと安心です。

布を厚めにしてスチームの量を調整すれば、より繊細な仕上がりになります。

霧吹きとタオルを組み合わせる方法

軽く霧吹きで水を含ませたあと、タオルで紙をはさみ、その上から重しを置くと自然にフラットになります。

家庭にある道具だけでできる安心な方法です。

さらに、タオルの代わりにキッチンペーパーや吸湿性の高い布を使うと、余分な水分を効率よく吸収して仕上がりがより均一になります。

霧吹きの水は細かい霧状が理想で、大きな水滴がつくと紙にシミができる可能性があるので注意が必要です。

重石を使った安全なシワ伸ばし

湿気を加えるのが不安な場合は、乾いた状態で重石を置くだけでも改善します。

数日間しっかりと押さえておくと、薄いシワならほとんど目立たなくなります。

この方法は失敗が少なく、大切な書類や古い資料など、熱や水分を使いたくない場面でも有効です。

重石にするものはできるだけ平らで重みが均一にかかるものを選び、紙を保護するために間に薄い布を敷いておくと安心です。

厚紙・特殊な紙を扱うときのポイント

書類・コピー用紙と厚紙の違い

コピー用紙は繊維が細かいため、熱と湿気に弱く、ちょっとした処置でもインクがにじんだり紙が波打ったりするリスクがあります。

一方で厚紙は逆に硬くてクセが残りやすく、折れ目がついてしまうと簡単には戻りません。

そのため、コピー用紙は「湿気を最小限に、短時間で仕上げる」ことが重要で、厚紙は「長時間の重しや緩やかな湿気を加えてゆっくり戻す」ことが効果的です。

それぞれの紙質に合わせて処置を変えることで、無理なくシワを改善できます。

写真や和紙など特殊な紙の扱い方

写真や和紙は特にデリケートで、熱を加えると変色や変質の恐れがあります。

この場合は「重し+湿気をほんの少し」程度にとどめるのが無難です。

さらに、写真の場合は表面の光沢を傷つけないように柔らかい紙で挟んでから重しを置くと安心です。

和紙は湿気を吸いやすいので、霧吹きもごく軽く、数回に分けて行うと安全に伸ばせます。

こうした特殊な紙は、一度失敗すると元に戻せないため、慎重な扱いが不可欠です。

最適な温度と湿度管理の工夫

シワを防ぐには保管環境も重要です。

直射日光を避け、湿度が40〜60%程度に保たれる場所に置くと、紙が変形しにくくなります。

特に湿気が高い場所では紙がふやけて波打ちやすく、逆に乾燥しすぎるとパリパリに割れてしまう危険もあります。

書類を長期保管する場合は、クリアファイルや専用の保護ケースを使用し、必要に応じて乾燥剤を一緒に入れておくと安心です。

短時間で紙をきれいに戻す手順

実際の手順をわかりやすく解説

- 紙をタオルや布で軽くはさむ

- 霧吹きでうっすら湿らせる

- 重しを置く、または低温のアイロンやドライヤーで仕上げる

この手順を踏めば、急ぎでもきれいに整えることが可能です。

さらに、手順ごとにちょっとした工夫を加えると仕上がりが格段に良くなります。

例えばタオルで挟む際には、なるべく柔らかい布を選ぶと紙の表面に余計な跡がつかず安心です。

霧吹きも一度でしっかり湿らせるのではなく、2〜3回に分けて細かい霧を与えると紙全体に均等に水分が行き渡ります。

仕上げにドライヤーを使う場合は温風だけでなく冷風も使うことで繊維が安定し、波打ちが出にくくなります。

失敗しやすい注意点と回避法

湿らせすぎると波打ちやインクのにじみが起きます。

また、アイロンを直接当てると紙が焦げたりテカったりするので、必ず布を一枚かませましょう。

さらに、乾かす際に風を一点に集中させず、広範囲に動かしながら乾かすと紙の変形を防ぐことができます。

焦って一気に仕上げようとすると失敗しやすいので、短時間であっても「少しずつ確認しながら」行うのが成功のコツです。

シワ取り後の保存・保管のコツ

きれいに伸ばしたあとは、クリアファイルやファイルボックスで平らに保管するのがおすすめです。

湿気対策として乾燥剤を一緒に入れると効果的です。

さらに長期保存する場合は、直射日光を避けた場所に置くこと、温度変化の少ない環境を選ぶことも大切です。

保存用ケースに防湿シートを入れるとより安心で、資料を長期間美しい状態に保つことができます。

まとめ

紙のシワは、原因によって正しい方法を選べば意外と簡単に直せます。

まずは「重し+時間」で様子を見て、それでもだめならドライヤーやスチームなどを活用しましょう。

さらに、紙の種類や状態に応じて工夫を加えることで、仕上がりの美しさが大きく変わります。

例えば、コピー用紙なら短時間で済みますが、厚紙や光沢紙ではゆっくりと湿気を与えた後に重しで押さえるなど、繊細な処置が必要です。

特殊な紙の場合は熱を避け、保存環境を工夫することがポイントです。

特に古い書類や写真などは、直接熱を加えると変色や変質の恐れがあるため、湿気と重しをうまく組み合わせる方法が安心です。

加えて、仕上げた後はクリアファイルや乾燥剤を活用し、再びシワが寄らないようにすることも大切です。

慌てず丁寧に対応すれば、大切な書類や資料もきれいに元通りになりますよ。