お祭りのお花代を書くとき、「どんな封筒を使えばいいの?」「表書きや裏書きはどう書くの?」と迷う方も多いですよね。

お花代は、地域のお祭りや神社行事を支える大切な寄付金であり、正しいマナーを守ることで気持ちのこもった贈り方ができます。

この記事では、お祭りのお花代の意味・金額相場・表書きと裏書きの正しい書き方・封筒の選び方を、初心者の方にもわかりやすく解説します。

丁寧に書くことで、あなたの心遣いが地域に伝わり、より良い関係づくりにもつながります。

これからお花代を包む予定のある方は、ぜひこの記事を参考にして、安心してお祭りの支援を行いましょう。

お祭りのお花代とは?意味と役割をわかりやすく解説

お祭りのお花代とは何か、どんな意味があるのかを知っておくと、より丁寧な対応ができます。

ここでは、お花代の目的や役割をわかりやすく整理して解説します。

お花代が使われる目的と意義

お祭りのお花代とは、地域のお祭りを支えるための寄付金のことです。

主に祭りの運営費、神輿や山車(だし)の修繕、会場の装飾費用などに使われます。

つまり、お花代は単なる金銭的支援ではなく、地域の伝統を守るための心のこもった応援なのです。

| 使い道 | 具体例 |

|---|---|

| 運営費 | 祭りスタッフの食事代、交通費など |

| 修繕費 | 神輿や山車の修復 |

| 装飾費 | 会場の提灯や花飾りなど |

また、お花代を通して「地域の一員として支える姿勢」を示すことができます。

金額よりも、気持ちを込めて丁寧に包むことが何より大切です。

地域とのつながりを深める寄付としての意味

お花代を出す行為には、地域社会との関係を深める意味もあります。

例えば、自治会や商店街が一体となって祭りを支えることは、まさに地域の絆を再確認する機会です。

お花代を通じて、「地域の行事に自分も関わっている」という意識が生まれます。

そのため、お花代は感謝と敬意を形にした贈り物とも言えます。

| お花代を出す人 | 主な目的 |

|---|---|

| 地域住民 | 地元行事の支援・参加意識の表明 |

| 地元企業 | 地域貢献・イメージ向上 |

| 出身者 | 故郷への感謝や応援 |

このように、お花代は「文化をつなぐ寄付」として、地域の未来を支えています。

お花代の相場はいくら?地域や規模別の目安

お花代はいくら包めばいいのか、悩む方は多いですよね。

ここでは、地域やお祭りの規模ごとに相場の目安を紹介します。

地域によるお花代の金額の違い

お花代の相場は、地域の文化や経済事情によって大きく異なります。

都市部では一般的に3,000円〜10,000円程度、地方の小規模なお祭りでは1,000円〜3,000円ほどが一般的です。

| 地域 | お花代の目安 |

|---|---|

| 都市部(大規模祭り) | 5,000円〜10,000円 |

| 地方(中小規模祭り) | 1,000円〜3,000円 |

| 地元企業・協賛 | 10,000円〜50,000円 |

地域の習慣を知るには、自治会や年長者に相談するのが最も確実です。

お祭りの規模と金額設定のポイント

お祭りの規模が大きいほど、必要な費用も増えるため、お花代の相場も上がります。

例えば、町内会のお祭りなら2,000円程度でも十分ですが、神社が主催する伝統行事なら5,000円〜が目安です。

| 祭りの規模 | おすすめ金額 |

|---|---|

| 町内会・地域行事 | 1,000円〜3,000円 |

| 神社祭礼・伝統行事 | 3,000円〜10,000円 |

| 企業・団体として参加 | 10,000円以上 |

また、家族や団体で出す場合は、一人あたりの負担を考えて適切に調整しましょう。

無理のない範囲で継続的に支援することが大切です。

相場を確認するための実践的な方法

初めてお花代を包む場合は、周囲の方に「昨年はどのくらいだったか」を聞くのが一番です。

また、町内会の回覧や掲示板で案内が出ていることもあります。

相場が不明な場合は、3,000円を基準に考えると安心です。

| 確認方法 | ポイント |

|---|---|

| 自治会や近隣住民に聞く | その地域特有の慣習を知れる |

| 前年の記録や回覧板を見る | 相場の把握に役立つ |

| 祭りの主催者に直接問い合わせる | 公式な情報を得られる |

金額に正解はありませんが、気持ちを込めて包むことが最も重要です。

見栄を張らず、自分のペースで支援することが、長く続けるコツです。

お祭りのお花代の表書きの正しい書き方

お花代を包む際、最も目に留まるのが「表書き」です。

正しい言葉や書き方を知っておくことで、相手に丁寧な印象を与えられます。

「御花代」以外の表現もある?用途別の書き分け方

お祭りで使われる表書きには、基本的に「御花代」と書くのが一般的です。

ただし、祭りの種類や主催団体によっては、「御奉納」「御玉串料」「奉納金」などと記す場合もあります。

これらはそれぞれ意味が異なるため、事前に確認するのが安心です。

| 表書きの種類 | 使われる場面 |

|---|---|

| 御花代 | 一般的な祭礼や地域行事 |

| 御奉納 | 神社や寺院に奉納する場合 |

| 御玉串料 | 神事・神社での祭礼 |

| 奉納金 | 企業や団体による寄付 |

「どの言葉がふさわしいか迷ったら、主催者に確認するのがマナーです。」

毛筆・筆ペンで書くときの注意点

表書きは毛筆または筆ペンを使い、縦書きで丁寧に書くのが正式な方法です。

黒いインクを使用し、濃くはっきりとした文字で書きましょう。

文字がにじまないよう、筆圧を一定に保つのがコツです。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 筆記具 | 毛筆または筆ペン(黒インク) |

| 書き方 | 縦書き・中央揃え |

| 注意点 | 文字を濃く・読みやすく書く |

書体は楷書で、読みやすさを最優先にします。

崩しすぎた書体や装飾文字は避けるのが無難です。

名前・団体名をきれいに見せるコツ

名前は表書きの下部中央にフルネームで書きます。

バランスよく配置することで、見た目にも整った印象を与えます。

団体名を併記する場合は、会社名を上、代表者名を下に記すのが正式です。

| ケース | 書き方 |

|---|---|

| 個人 | 中央下にフルネーム |

| 会社・団体 | 会社名の下に代表者名を記入 |

| 連名 | 右から年齢・役職順に並べる |

きれいな配置と丁寧な文字は、それだけで誠意を伝える手段になります。

裏書きの正しい書き方とマナー

裏書きは、贈る側の情報を明確にする大切な部分です。

受け取る側が整理しやすく、感謝の連絡を取れるよう、丁寧に記入しましょう。

裏書きに書く内容と位置の基本

裏書きには住所・氏名を縦書きで書きます。

位置は封筒の裏面左側が基本です。

住所は都道府県から、建物名や部屋番号まで省略せずに書くと丁寧です。

| 項目 | 書き方 |

|---|---|

| 住所 | 都道府県から番地まで正確に |

| 氏名 | 住所の下にフルネームで縦書き |

| 位置 | 裏面左側に整えて記入 |

略字やニックネームはNGです。

正式な氏名を使用し、はっきりとした文字で記入しましょう。

複数人や団体で出す場合の書き方

複数人でお花代を出す場合は、代表者の住所と氏名を最初に書き、その下に他の方の氏名を連ねます。

団体の場合は、団体名を先に書き、その下に代表者名を添えましょう。

| ケース | 書き方 |

|---|---|

| 複数人 | 代表者の住所+全員の氏名(縦書き) |

| 団体 | 団体名+代表者名を併記 |

| 企業 | 正式名称を使用(略称不可) |

代表者を明記することで、受け取る側が混乱しにくくなります。

封筒の裏面で気をつけたいポイント

封筒の裏面は、丁寧さが最も現れる部分です。

封をする際は、折り目をまっすぐに整え、のり付けを均一に行いましょう。

インクのにじみを防ぐため、下敷きを敷いてから書くのがおすすめです。

| 注意点 | 対策 |

|---|---|

| 封のズレ | 折り目をしっかり合わせて貼る |

| にじみ | 筆圧を軽く・下敷きを使う |

| 汚れ・しわ | 新しい封筒を使用する |

細部の丁寧さが、あなたの誠意を伝える最大の要素です。

見た目の美しさ=心遣いの表現と考えましょう。

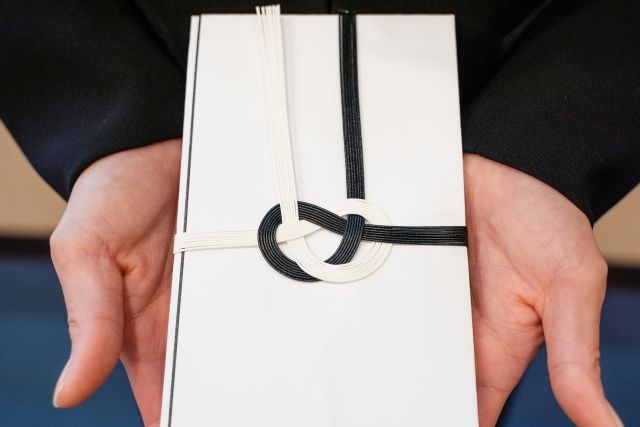

封筒・祝儀袋の選び方と中袋の書き方

お花代を包む際、どの封筒を使うか、そして中袋に何を書くかはマナーの基本です。

ここでは、見落としがちな封筒の選び方と正しい中袋の記入方法を整理します。

お祭りにふさわしい封筒の種類

お祭りのお花代には、白無地または紅白の水引が付いた祝儀袋を使用します。

派手すぎず、清潔感のあるデザインを選ぶのがポイントです。

また、地域によって慣習が異なるため、周囲に確認するのも良いでしょう。

| 封筒の種類 | 用途 |

|---|---|

| 白無地封筒 | 小規模な町内祭り・地域行事 |

| 紅白蝶結び | 一般的な祭礼・慶事用 |

| 紅白結び切り | 神社への奉納など格式の高い場面 |

封筒が汚れていたり折れていると印象が悪くなります。

必ず新品を使い、指紋や汚れがつかないよう注意しましょう。

中袋への金額・住所・氏名の正しい記入方法

中袋には金額・住所・氏名を明確に書くのが基本です。

金額は「金壱千円」「金伍千円」のように、旧字体の漢数字で書きます。

裏面に住所と氏名を記入し、贈り主が誰か一目でわかるようにしておきます。

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 金額 | 金壱千円・金参千円・金伍千円 |

| 住所 | 東京都〇〇区〇〇町1-2-3 |

| 氏名 | 山田太郎 |

中袋がない場合は、封筒の内側または裏面に同じ内容を記入します。

金額の明記はトラブル防止のためにも必須です。

金額を旧字体で書く理由とは?

旧字体(壱・弐・参など)を使う理由は、金額の改ざん防止のためです。

また、正式な書体を使うことで、丁寧で礼儀正しい印象を与えます。

これは、祝儀・香典・寄付などあらゆる金銭マナーに共通する考え方です。

| 通常の数字 | 旧字体 |

|---|---|

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 5 | 伍 |

| 10 | 拾 |

数字ひとつにも「相手への敬意」を込めるのが和のマナーです。

お祭りのお花代を渡すときのマナー

お花代は、金額や封筒の見た目だけでなく、「渡し方」も非常に重要です。

相手への敬意を伝えるためのマナーを、状況別に整理しておきましょう。

手渡しと郵送の正しい方法

直接渡す場合は、まず軽く会釈をし、両手で封筒を差し出します。

このとき、相手の目を見て丁寧に「お納めください」と伝えるのが基本です。

郵送する場合は、現金書留を利用し、簡単な礼状を添えるとより丁寧です。

| 渡し方 | ポイント |

|---|---|

| 直接手渡し | 両手で渡し、挨拶を添える |

| 郵送 | 現金書留+礼状を同封 |

| 代理で渡す | 必ず依頼者の名前を伝える |

言葉遣いと動作の丁寧さが、金額以上の印象を与えます。

新札を使う理由と準備の仕方

お祭りは「慶事(けいじ)」にあたるため、新札を使うのがマナーです。

新札は「新しい始まり」や「清らかさ」を象徴しています。

事前に銀行で新札を用意しておくか、綺麗なお札を選んで使用しましょう。

| 準備方法 | 注意点 |

|---|---|

| 銀行で新札に交換 | 前日までに準備しておく |

| 手持ちから選ぶ | 折れや汚れがないものを使用 |

| アイロンで整える | やりすぎると破損の恐れあり |

汚れたお札や旧札は避けるのがマナーです。

受け取る側の礼儀と配慮のポイント

お花代を受け取る側も、感謝の気持ちを丁寧に伝えることが求められます。

「ありがとうございます」と深くお辞儀をし、可能であれば後日お礼状や言葉を添えましょう。

また、寄付の用途や結果を報告することで、信頼関係がより強まります。

| 対応 | 内容 |

|---|---|

| 受け取るとき | 感謝の言葉と丁寧なお辞儀 |

| 後日 | お礼状・電話・訪問などで再度感謝 |

| 報告 | お花代の使途や成果を共有 |

「受け取り方」もまたマナーの一部です。

丁寧な対応は、地域との信頼を深める最高の方法です。

香典との違いと混同を防ぐポイント

「お花代」という言葉は、葬儀でも使われることがあるため、混同しやすい点に注意が必要です。

ここでは、香典とお祭りのお花代の違いを明確に整理します。

香典とお花代の目的の違い

香典は、葬儀や告別式の際に故人を悼み、遺族を支援する目的で渡す金品です。

一方で、お祭りのお花代は、地域行事の運営を支えるための慶事の寄付です。

つまり、香典が「哀悼(あいとう)」の気持ちを表すのに対し、お花代は「祝意と感謝」を示します。

| 項目 | 香典 | お花代(お祭り) |

|---|---|---|

| 目的 | 弔意を伝える・遺族支援 | 地域行事の支援・文化継承 |

| 対象 | 遺族 | 主催団体や神社 |

| 性質 | 不祝儀(悲しみの儀式) | 慶事(お祝い・奉納) |

目的が正反対であることを意識して使い分けることが大切です。

封筒・表書きの選び方の違い

香典では白黒や銀色の水引がついた不祝儀袋を使いますが、お祭りのお花代では紅白の祝儀袋を使用します。

表書きの言葉も異なり、香典では「御霊前」「御香典」など、慶事では「御花代」「御奉納」などを使います。

| 項目 | 香典 | お花代(お祭り) |

|---|---|---|

| 封筒の種類 | 白黒または銀の水引 | 白無地または紅白の水引 |

| 表書き | 御香典・御霊前 | 御花代・御奉納・奉納金 |

| 使う場面 | 葬儀・法要 | お祭り・神事・地域行事 |

表書きを間違えると非常に失礼になるため、封筒選びには十分注意しましょう。

不祝儀と慶事袋の使い分け

封筒選びでは、色と結び方の違いが重要なポイントです。

不祝儀袋は「黒・銀・結び切り」、慶事用の祝儀袋は「紅白・蝶結び」が基本です。

お祭りは繰り返し行われる喜ばしい行事なので、「蝶結び」の祝儀袋を選ぶのが適しています。

| 種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 不祝儀袋 | 黒または銀の結び切り | 葬儀・法要 |

| 祝儀袋 | 紅白の蝶結び | お祭り・慶事 |

結び方ひとつで意味が変わるため、用途をしっかり確認しましょう。

まとめ|お祭りのお花代の表書きと裏書きを正しく記入して心を伝えよう

お花代は、お祭りを支えるための大切な寄付金です。

単なるお金のやり取りではなく、地域の文化や絆を守る心の贈り物としての意味を持ちます。

この記事で紹介したように、表書き・裏書き・封筒の選び方を正しく理解すれば、誰でも安心して丁寧に対応できます。

特に以下の3点を意識しておくと良いでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1. 表書き | 「御花代」「御奉納」などを毛筆で丁寧に記入 |

| 2. 裏書き | 住所・氏名を左側に縦書きで明確に記載 |

| 3. 封筒選び | 紅白の蝶結び袋、清潔で新しいものを使用 |

また、手渡しや郵送の際には、言葉遣いや動作にも心を込めることが大切です。

マナーは形だけでなく、相手への思いやりを伝える手段です。

丁寧に書く一筆と清らかな気持ちが、地域との信頼をつなぐ架け橋になります。

お花代を通して、あなたの心が地域の温かさとして伝わるよう、今回のポイントをぜひ実践してみてください。